09版:人文潍坊

09版:人文潍坊

- * 诸城南城李氏旧事

李林乃南城李氏八世,乾隆二十二年进士,中进士后,居家等待任命时,致力于经史研究,创作了大量古文辞和诗歌,等了九年才收到朝廷任命。李林为官勤政,整顿积弊为民造福,但任开封同知时,因在治理黄河一事上不惧权贵,劝谏上司国泰,遭到记恨。等到李林以同知署汝宁府事时,因一桩“混牵捏禀”案被国泰暗中报复,被贬云南。

志为立德念父自勉 居家九年等待补缺

李林与其堂叔李宜蕃同为乾隆二十二年进士。李氏家门虽出9名进士、5名举人,但多淡泊名利,不慕权势,仕途并不发达,官职亦不显赫。官职最大的当属九世广东布政使李璋煜,李林其次,任开封同知衔署汝宁府事。论诗文,李林之诗“无体不备,而卓然成一家之言”,其与堂弟李梴成就最高。

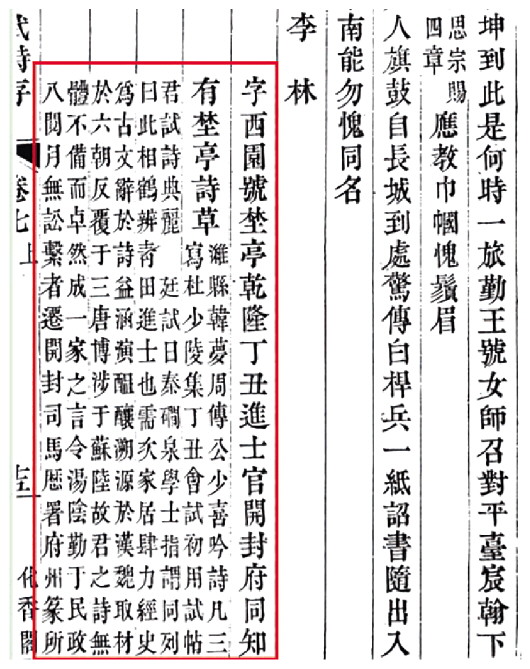

李林(1730—1781),字西园,号野亭,李氏八世,其父李宜坦。李林从小天资聪明,志向远大。童年时,父亲问他有何志向,他回答“立德”。父亲去世时,正值拂晓鸡鸣时分,他从此每逢鸡鸣便起床。服丧结束后,他刻了一枚印章,上刻“明发有怀”以自勉,“明发有怀”取自《诗经》中的《小雅·小宛》“明发不寐,有怀二人”之语,以表达对父亲的怀念。

在乾隆二十一年(1756)丙子科乡试中,李林以第14名的成绩考中举人。乾隆二十二年(1757)丁丑科会试,他以39名成绩中贡士,随后又参加了四月廿一的殿试,乾隆亲自主持,其中一个监考官是乾隆壬申科的状元、翰林院学士秦大士,他指着李林对同僚说:“此相鹤辨青田进士也。”秦大士夸赞李林才华出众,卓尔不群。最终,李林以二甲第24名晋升进士。

李林考中进士后就回到李古庄等待朝廷授职,一等就是九年。这九年期间,他致力于经史研究,创作了大量古文辞和诗歌。他的诗作源自汉魏,取材于六朝,反复于三唐,博涉于苏陆,无体不备,卓然成一家之言,也成为乾隆时期的著名诗人,他有《知稼堂集》六卷、《野亭诗草》一卷传世,多首诗收入卢见曾《国朝山左诗钞》、王赓言《东武诗存》。

他还与当地的阎循观、韩梦周、宫懋让、曹克绍、陈光继等贤达文人交往密切,经常交游聚会、作诗唱和。他一生中大部分诗作创作于这一时期。乾隆二十九年(1764),他受当时诸城知县宫懋让邀约参与编撰《诸城县志》。

赴任途中遇故知 临别作诗表情谊

乾隆三十年(1765),李林终于等到朝廷任命,出任汤阴知县。当他赴任途经安邱县牟山西北的红河时,正值夕阳西下,只见红波粼粼,便驻足欣赏。李林见有一人正在勘察风水,过去一看,竟是陈光继。

陈光继,字绳武,号松岩,诸城城西40里玉皇庙牛家葛庄(现为枳沟镇玉皇社区东戈庄)人,乾隆庚辰科顺天府副贡生,在他候补直隶州判期间,诸葛丰的后人为感激其父陈于夏慷慨救济,赠他家一本《葛氏奇门遁甲与堪舆注释》,陈光继如获至宝,就放弃功名,开始潜心研究易经风水堪舆,清道光《诸城县志》的列传篇把他记载为当地堪舆大家,南至吴越,西至蜀,北至燕,凡名山大川,他皆能道其源委。乾隆二十八年修《诸城县志》时,他作《山川考》主笔,与李林等七人担任《诸城县志》纂修,并成为挚友。他生有八子,其子名讳皆以言字旁为标记,按照奇门遁甲方位居住,死后葬于皇华镇柳林村与黄沟村的南边。

两人异乡意外重逢,相见甚欢,于河边席地而坐,促膝长谈,直至薄暮时分才依依惜别,李林即兴作了一首诗《红河逢陈绳武》:“红河薄暮沙迷乱,何人度马中流半。遥知是我相招呼,且留南岸坐斯须。清峰吐虹光彯撆,风胡未辨羊头铁。昔逢君出携巾箱,桃花浅红柳深黄。今逢君归秋容老,落魄寒雕震猛脑。旋聚旋别水之涯,昔人所以比传沙。瞥眼溪流盈盈隔,驿树斜曛风策策。”

临别之际,李林忽然想让陈光继为自己卜一卦。陈光继稍一犹豫,还是将巾箱取出,拿出笔墨写了卦辞,但他嘱咐李林等离开他之后再打开。

李林夜宿客栈时,才看了卦辞,上道:“侔云不见山,牟山不现云。及第九年侍,官宦论浮尘。野亭萃竹直,正气燃一身。回望马耳日,躬身尽仁臣。”

卦辞中的“侔云”指的是家乡九仙山的侔云寺,李林与陈光继曾一起在这捉过“鬼”。那是编纂《诸城县志》第二年秋天农历七月,《诸城县志·山川考》已进入收尾阶段,陈光继邀请李林一同前往九仙山实勘。他们听当地人说山里经常“闹鬼”,顿时兴起,当晚就宿在山上已废弃的侔云寺想捉鬼。结果,鬼没捉到,两人却推杯换盏,喝得酩酊大醉。

李林没想到,他与陈光继红河一别,竟成了永别。

担任知县政绩优

减轻税役受拥护

汤阴县在河南省北部,地处豫北平原。因位于荡水之阴,故名荡阴。后来荡水改为汤水,县名也随之改为汤阴。

由于地处交通要道,人口流动大,社会成分复杂,作奸犯科事件时有发生,给当地社会治安造成很大压力。李林处理繁杂政务的同时,经常深入民间明查暗访,查办案子。他善于辨识奸诈邪恶之徒,通常根据蛛丝马迹的线索就能很快查明案情,给予不法之徒以严厉打击,违法现象得到遏制,监狱数月未有新增囚犯。

那时,云南边境战事正酣,朝廷正与缅甸进行交战,这就是清缅战争。战争期间,朝廷催促各地政府征兵备粮,汤阴军务文书也接踵而至。李林没有忙乱,他注重轻重缓急、合理调度,因此没给当地百姓造成额外纷扰。

乾隆三十九年(1774),李林调任祥符县任知县。祥符县由开封府管辖。他抵任之日,天降大雪,就在自家正厅题写了《时雪铭》以自警,给自己家的正厅取名叫“时雪堂”,刻写铭文:“时雪之降,予来与俱;厥质思洁,厥泽思濡;夙心奚若,敢忘其初;顾諟时雪,载用箴予!”

上任不久,他检查出十条弊政,依次进行整顿与改革,弊政逐渐得到整改与废除,减轻了百姓的赋税负担和劳役,社会风气明显改善,百姓对他越发拥护。

奉命巡视河堤 直言劝谏惹怒上司

李林在三年一度的“大计”考核中,被评为最优等“卓异”,乾隆四十二年(1777)春,授开封府同知,奉命巡视河堤。

当时朝廷任命新晋山东巡抚国泰负责协理河务,国泰为镶白旗,其父文绶曾任四川总督,算是皇亲国戚。他自恃地位显贵,为人傲慢,对待下属态度粗暴,下属都委屈顺从。

这天,李林接到命令前往河工稽查夫料总局议事。河工稽查夫料总局是清朝河务管理体系中的一个重要机构,主要负责检查河工中的夫役、物料使用情况,以确保工程质量和防止贪腐。

国泰建功心切,刚奉命协理河务,就赶紧召集黄河两岸的地方官员商议治理黄河等事宜,并督促各地要紧急开工治河工程。黄河南岸的各州府由于离工地路途远,各项准备工作一时难以完成,很难立马开工。但国泰不管这些,要求他们立马开工。面对这不合理的要求,众官面面相觑,不敢反驳。李林挺身而出,陈述不能立马开工的具体理由。国泰见他公然在众人面前反驳自己,顿时恼怒。但李林说得条条在理,又没法驳斥,国泰想发火又没处发火,只好暂时忍下,怀恨在心。河南巡抚徐绩十分了解国泰自负、睚眦必报的个性,他对李林意气用事、当面顶撞之举既担心又不满。有人就私下劝告李林,让他快向国泰道歉,他却拒绝:“我说的都是实情,不能为了大人的喜好,我们就盲目服从。要是工程仓促上马,出了事该由谁负责?”

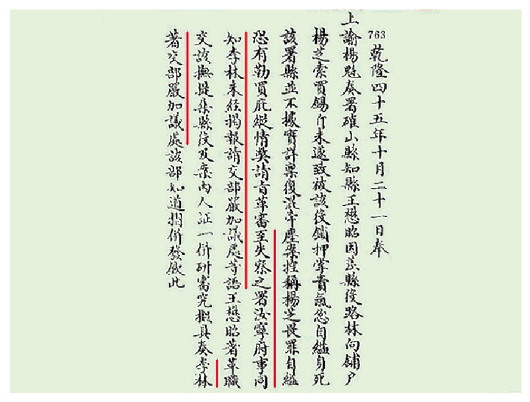

国泰虽对李林怀恨在心,但李林办事周全、轻重有度,让他抓不到任何把柄。乾隆四十五年(1780)十月,确山发生了试用知县王懋昭“庇役扰民”“混牵捏禀”案件,终于让国泰找到报复机会。

受累“混牵捏禀”案 遭参劾贬任云南

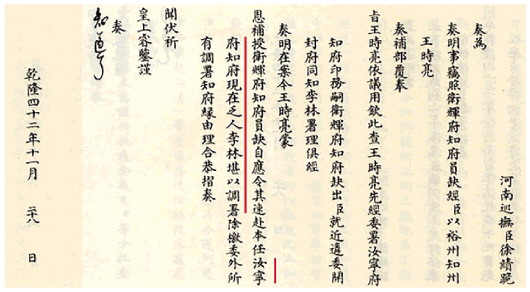

乾隆四十二年九月,李林以同知署汝宁知府事。十一月,汝宁代理知府王时亮擢升卫辉知府。河南巡抚徐绩因李林“老成明练,熟悉地方情形”,举荐他以同知署汝宁知府事。

汝宁县位于河南南部,当时管辖现在的驻马店大部分及信阳部分地区,下辖一州八县,府治在汝阳(今汝南县)。汝宁水旱灾害频仍,当地教会帮派的反动势力蠢蠢欲动,图谋反抗朝廷。李林从早忙到晚,除了赈灾抚民、维护治安外,还要忙河工事务。

乾隆四十五年(1780)九月初二,李林收到了确山县刚递上的一份人命案子。李林赶紧拿过案卷审阅。这是确山县试用知县王懋昭上报的一桩人命案,案情说明如下:在上任知县任内,本县店主杨芝曾经诬告衙役刘巨成敲诈勒索该店六匹彩绸。新任知县王懋昭到任后,对该案进行立案查办,经审究,发现案情并不属实,杨芝属于诬告。杨芝对此供认不讳。在案件审理期间,杨芝被锁押在县衙班房。九月初一,疑犯杨芝私逃回家,畏罪自杀。

李林看罢案卷,心里这才放松下来:这是一桩多年积案,店主杨芝畏罪自杀,县衙虽有处置不当之过,但至多是失职。

第二天,他依照惯例派人前去确山县勘验现场,待查明无误后,同意由确山县结案,并向上禀报。

谁料,结案不久,杨芝的堂侄杨作舟就带头上堂喊冤,还告到省城。时任巡抚杨魁从江苏巡抚调任河南巡抚,正着力整饬吏治。却在这当口发生了人命案,他要求重新复审此案。不久,案情真相大白:乾隆四十年(1775)五月间,汝宁府确山县衙有衙役名叫刘巨成,因公务向本城一个叫杨芝的店主借了六匹彩绸,此后因受多种事务羁绊,未还,又发生火灾,导致六匹彩绸付之一炬。杨芝就一纸诉状把刘巨成等当事人告到县衙。时任知县宋钜本想调解解决此事,但双方一直达不成和解。不久,他去任,继任知县朱宗良上任不久又病故,最终导致该案拖延下来。

试用知县王懋昭到任后,准备九月初一按照周礼传统举办乡饮大礼,邀请全县乡饮宾客欢聚县衙,歌颂皇恩浩荡,祈福国泰民安,共商治县大计,以此彰显他执政为民、积极作为的干吏形象。他让石管家操持买锡造酒具之事,石管家就把此事交由衙门买办路林办理。整个县城只有杨芝的店铺卖锡,由于刚过中秋节,店内的锡早已售罄,新货还需几天才到。路林正得新任知县赏识,想借机好好表现一番。他担心知县责怪自己办事不力,就让杨芝同去县衙说明原委。石管家听后,却把他怒斥一通,责怪他连这点小事都办不好。路林受了气,当场就把气撒在了杨芝身上。杨芝虽是商人,但家境殷实,在本县商界也是有头有脸之人,怎能容忍衙役对他无端责骂?外加他又思及之前状告刘巨成一案的结果,怨恨顿生,就与路林吵骂起来。县衙就以无理取闹、妨碍执行公务为由,把他关押进班房。后来,杨芝堂侄杨作舟把他保释出来。杨芝回到家后,越想越生气,感到再无颜面活在世上,当晚悬梁而尽。

杨家向县衙鸣屈报案,状告路林强买强卖、锁链拴人逼人致死。试用知县王懋昭询问完案情后,立马感到案情的严重性,不仅路林等当事人要杖责充军,恐怕自己的官位也将不保。

退堂后,他找来幕僚商议对策,最终想出“混牵捏禀”来。于是,他把案情亲笔起草文书,呈报府衙,但他在案情中,从未提及路林买锡之事。

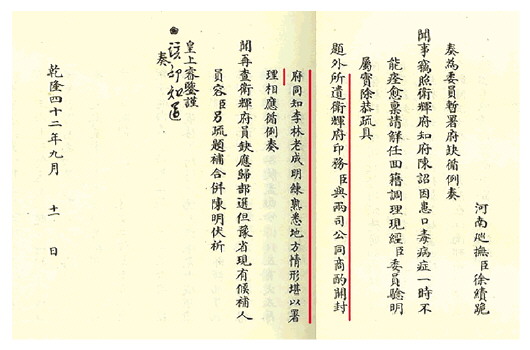

按察司马上把案宗呈报朝廷,巡抚杨魁将杨芝案向乾隆呈报了奏折,并参劾李林在王懋昭案中存有失察之责。乾隆很快下旨,除对王懋昭等人革职查办外,对“李林,著交部严加议处”。

经查有关资料方知:杨魁之所以弹劾李林,与国泰游说有关。因国泰一直对李林怀恨在心,就想利用此案加以报复。但他虽身为山东巡抚,却不能干预河南之事。他游说杨魁的同时,还求助时任吏部尚书的和珅对杨魁施压。国泰与杨魁同为和珅党羽。

议处结果:李林以失察之责被贬云南开化府任同知。这个结果之所以好于预期,是因为时任都察院左都御史的刘墉为李林主持了公道。

李林在赴任途中,不幸病故,最终辗转千里归葬故乡。

李宜芳虽为堂叔,却视李林为己出,一直用心栽培与教诲。他在赞扬李林耿直能干的同时,亦曾告诫他不要太过耿直,让他学会灵活变通。

志为立德念父自勉 居家九年等待补缺

李林与其堂叔李宜蕃同为乾隆二十二年进士。李氏家门虽出9名进士、5名举人,但多淡泊名利,不慕权势,仕途并不发达,官职亦不显赫。官职最大的当属九世广东布政使李璋煜,李林其次,任开封同知衔署汝宁府事。论诗文,李林之诗“无体不备,而卓然成一家之言”,其与堂弟李梴成就最高。

李林(1730—1781),字西园,号野亭,李氏八世,其父李宜坦。李林从小天资聪明,志向远大。童年时,父亲问他有何志向,他回答“立德”。父亲去世时,正值拂晓鸡鸣时分,他从此每逢鸡鸣便起床。服丧结束后,他刻了一枚印章,上刻“明发有怀”以自勉,“明发有怀”取自《诗经》中的《小雅·小宛》“明发不寐,有怀二人”之语,以表达对父亲的怀念。

在乾隆二十一年(1756)丙子科乡试中,李林以第14名的成绩考中举人。乾隆二十二年(1757)丁丑科会试,他以39名成绩中贡士,随后又参加了四月廿一的殿试,乾隆亲自主持,其中一个监考官是乾隆壬申科的状元、翰林院学士秦大士,他指着李林对同僚说:“此相鹤辨青田进士也。”秦大士夸赞李林才华出众,卓尔不群。最终,李林以二甲第24名晋升进士。

李林考中进士后就回到李古庄等待朝廷授职,一等就是九年。这九年期间,他致力于经史研究,创作了大量古文辞和诗歌。他的诗作源自汉魏,取材于六朝,反复于三唐,博涉于苏陆,无体不备,卓然成一家之言,也成为乾隆时期的著名诗人,他有《知稼堂集》六卷、《野亭诗草》一卷传世,多首诗收入卢见曾《国朝山左诗钞》、王赓言《东武诗存》。

他还与当地的阎循观、韩梦周、宫懋让、曹克绍、陈光继等贤达文人交往密切,经常交游聚会、作诗唱和。他一生中大部分诗作创作于这一时期。乾隆二十九年(1764),他受当时诸城知县宫懋让邀约参与编撰《诸城县志》。

赴任途中遇故知 临别作诗表情谊

乾隆三十年(1765),李林终于等到朝廷任命,出任汤阴知县。当他赴任途经安邱县牟山西北的红河时,正值夕阳西下,只见红波粼粼,便驻足欣赏。李林见有一人正在勘察风水,过去一看,竟是陈光继。

陈光继,字绳武,号松岩,诸城城西40里玉皇庙牛家葛庄(现为枳沟镇玉皇社区东戈庄)人,乾隆庚辰科顺天府副贡生,在他候补直隶州判期间,诸葛丰的后人为感激其父陈于夏慷慨救济,赠他家一本《葛氏奇门遁甲与堪舆注释》,陈光继如获至宝,就放弃功名,开始潜心研究易经风水堪舆,清道光《诸城县志》的列传篇把他记载为当地堪舆大家,南至吴越,西至蜀,北至燕,凡名山大川,他皆能道其源委。乾隆二十八年修《诸城县志》时,他作《山川考》主笔,与李林等七人担任《诸城县志》纂修,并成为挚友。他生有八子,其子名讳皆以言字旁为标记,按照奇门遁甲方位居住,死后葬于皇华镇柳林村与黄沟村的南边。

两人异乡意外重逢,相见甚欢,于河边席地而坐,促膝长谈,直至薄暮时分才依依惜别,李林即兴作了一首诗《红河逢陈绳武》:“红河薄暮沙迷乱,何人度马中流半。遥知是我相招呼,且留南岸坐斯须。清峰吐虹光彯撆,风胡未辨羊头铁。昔逢君出携巾箱,桃花浅红柳深黄。今逢君归秋容老,落魄寒雕震猛脑。旋聚旋别水之涯,昔人所以比传沙。瞥眼溪流盈盈隔,驿树斜曛风策策。”

临别之际,李林忽然想让陈光继为自己卜一卦。陈光继稍一犹豫,还是将巾箱取出,拿出笔墨写了卦辞,但他嘱咐李林等离开他之后再打开。

李林夜宿客栈时,才看了卦辞,上道:“侔云不见山,牟山不现云。及第九年侍,官宦论浮尘。野亭萃竹直,正气燃一身。回望马耳日,躬身尽仁臣。”

卦辞中的“侔云”指的是家乡九仙山的侔云寺,李林与陈光继曾一起在这捉过“鬼”。那是编纂《诸城县志》第二年秋天农历七月,《诸城县志·山川考》已进入收尾阶段,陈光继邀请李林一同前往九仙山实勘。他们听当地人说山里经常“闹鬼”,顿时兴起,当晚就宿在山上已废弃的侔云寺想捉鬼。结果,鬼没捉到,两人却推杯换盏,喝得酩酊大醉。

李林没想到,他与陈光继红河一别,竟成了永别。

担任知县政绩优

减轻税役受拥护

汤阴县在河南省北部,地处豫北平原。因位于荡水之阴,故名荡阴。后来荡水改为汤水,县名也随之改为汤阴。

由于地处交通要道,人口流动大,社会成分复杂,作奸犯科事件时有发生,给当地社会治安造成很大压力。李林处理繁杂政务的同时,经常深入民间明查暗访,查办案子。他善于辨识奸诈邪恶之徒,通常根据蛛丝马迹的线索就能很快查明案情,给予不法之徒以严厉打击,违法现象得到遏制,监狱数月未有新增囚犯。

那时,云南边境战事正酣,朝廷正与缅甸进行交战,这就是清缅战争。战争期间,朝廷催促各地政府征兵备粮,汤阴军务文书也接踵而至。李林没有忙乱,他注重轻重缓急、合理调度,因此没给当地百姓造成额外纷扰。

乾隆三十九年(1774),李林调任祥符县任知县。祥符县由开封府管辖。他抵任之日,天降大雪,就在自家正厅题写了《时雪铭》以自警,给自己家的正厅取名叫“时雪堂”,刻写铭文:“时雪之降,予来与俱;厥质思洁,厥泽思濡;夙心奚若,敢忘其初;顾諟时雪,载用箴予!”

上任不久,他检查出十条弊政,依次进行整顿与改革,弊政逐渐得到整改与废除,减轻了百姓的赋税负担和劳役,社会风气明显改善,百姓对他越发拥护。

奉命巡视河堤 直言劝谏惹怒上司

李林在三年一度的“大计”考核中,被评为最优等“卓异”,乾隆四十二年(1777)春,授开封府同知,奉命巡视河堤。

当时朝廷任命新晋山东巡抚国泰负责协理河务,国泰为镶白旗,其父文绶曾任四川总督,算是皇亲国戚。他自恃地位显贵,为人傲慢,对待下属态度粗暴,下属都委屈顺从。

这天,李林接到命令前往河工稽查夫料总局议事。河工稽查夫料总局是清朝河务管理体系中的一个重要机构,主要负责检查河工中的夫役、物料使用情况,以确保工程质量和防止贪腐。

国泰建功心切,刚奉命协理河务,就赶紧召集黄河两岸的地方官员商议治理黄河等事宜,并督促各地要紧急开工治河工程。黄河南岸的各州府由于离工地路途远,各项准备工作一时难以完成,很难立马开工。但国泰不管这些,要求他们立马开工。面对这不合理的要求,众官面面相觑,不敢反驳。李林挺身而出,陈述不能立马开工的具体理由。国泰见他公然在众人面前反驳自己,顿时恼怒。但李林说得条条在理,又没法驳斥,国泰想发火又没处发火,只好暂时忍下,怀恨在心。河南巡抚徐绩十分了解国泰自负、睚眦必报的个性,他对李林意气用事、当面顶撞之举既担心又不满。有人就私下劝告李林,让他快向国泰道歉,他却拒绝:“我说的都是实情,不能为了大人的喜好,我们就盲目服从。要是工程仓促上马,出了事该由谁负责?”

国泰虽对李林怀恨在心,但李林办事周全、轻重有度,让他抓不到任何把柄。乾隆四十五年(1780)十月,确山发生了试用知县王懋昭“庇役扰民”“混牵捏禀”案件,终于让国泰找到报复机会。

受累“混牵捏禀”案 遭参劾贬任云南

乾隆四十二年九月,李林以同知署汝宁知府事。十一月,汝宁代理知府王时亮擢升卫辉知府。河南巡抚徐绩因李林“老成明练,熟悉地方情形”,举荐他以同知署汝宁知府事。

汝宁县位于河南南部,当时管辖现在的驻马店大部分及信阳部分地区,下辖一州八县,府治在汝阳(今汝南县)。汝宁水旱灾害频仍,当地教会帮派的反动势力蠢蠢欲动,图谋反抗朝廷。李林从早忙到晚,除了赈灾抚民、维护治安外,还要忙河工事务。

乾隆四十五年(1780)九月初二,李林收到了确山县刚递上的一份人命案子。李林赶紧拿过案卷审阅。这是确山县试用知县王懋昭上报的一桩人命案,案情说明如下:在上任知县任内,本县店主杨芝曾经诬告衙役刘巨成敲诈勒索该店六匹彩绸。新任知县王懋昭到任后,对该案进行立案查办,经审究,发现案情并不属实,杨芝属于诬告。杨芝对此供认不讳。在案件审理期间,杨芝被锁押在县衙班房。九月初一,疑犯杨芝私逃回家,畏罪自杀。

李林看罢案卷,心里这才放松下来:这是一桩多年积案,店主杨芝畏罪自杀,县衙虽有处置不当之过,但至多是失职。

第二天,他依照惯例派人前去确山县勘验现场,待查明无误后,同意由确山县结案,并向上禀报。

谁料,结案不久,杨芝的堂侄杨作舟就带头上堂喊冤,还告到省城。时任巡抚杨魁从江苏巡抚调任河南巡抚,正着力整饬吏治。却在这当口发生了人命案,他要求重新复审此案。不久,案情真相大白:乾隆四十年(1775)五月间,汝宁府确山县衙有衙役名叫刘巨成,因公务向本城一个叫杨芝的店主借了六匹彩绸,此后因受多种事务羁绊,未还,又发生火灾,导致六匹彩绸付之一炬。杨芝就一纸诉状把刘巨成等当事人告到县衙。时任知县宋钜本想调解解决此事,但双方一直达不成和解。不久,他去任,继任知县朱宗良上任不久又病故,最终导致该案拖延下来。

试用知县王懋昭到任后,准备九月初一按照周礼传统举办乡饮大礼,邀请全县乡饮宾客欢聚县衙,歌颂皇恩浩荡,祈福国泰民安,共商治县大计,以此彰显他执政为民、积极作为的干吏形象。他让石管家操持买锡造酒具之事,石管家就把此事交由衙门买办路林办理。整个县城只有杨芝的店铺卖锡,由于刚过中秋节,店内的锡早已售罄,新货还需几天才到。路林正得新任知县赏识,想借机好好表现一番。他担心知县责怪自己办事不力,就让杨芝同去县衙说明原委。石管家听后,却把他怒斥一通,责怪他连这点小事都办不好。路林受了气,当场就把气撒在了杨芝身上。杨芝虽是商人,但家境殷实,在本县商界也是有头有脸之人,怎能容忍衙役对他无端责骂?外加他又思及之前状告刘巨成一案的结果,怨恨顿生,就与路林吵骂起来。县衙就以无理取闹、妨碍执行公务为由,把他关押进班房。后来,杨芝堂侄杨作舟把他保释出来。杨芝回到家后,越想越生气,感到再无颜面活在世上,当晚悬梁而尽。

杨家向县衙鸣屈报案,状告路林强买强卖、锁链拴人逼人致死。试用知县王懋昭询问完案情后,立马感到案情的严重性,不仅路林等当事人要杖责充军,恐怕自己的官位也将不保。

退堂后,他找来幕僚商议对策,最终想出“混牵捏禀”来。于是,他把案情亲笔起草文书,呈报府衙,但他在案情中,从未提及路林买锡之事。

按察司马上把案宗呈报朝廷,巡抚杨魁将杨芝案向乾隆呈报了奏折,并参劾李林在王懋昭案中存有失察之责。乾隆很快下旨,除对王懋昭等人革职查办外,对“李林,著交部严加议处”。

经查有关资料方知:杨魁之所以弹劾李林,与国泰游说有关。因国泰一直对李林怀恨在心,就想利用此案加以报复。但他虽身为山东巡抚,却不能干预河南之事。他游说杨魁的同时,还求助时任吏部尚书的和珅对杨魁施压。国泰与杨魁同为和珅党羽。

议处结果:李林以失察之责被贬云南开化府任同知。这个结果之所以好于预期,是因为时任都察院左都御史的刘墉为李林主持了公道。

李林在赴任途中,不幸病故,最终辗转千里归葬故乡。

李宜芳虽为堂叔,却视李林为己出,一直用心栽培与教诲。他在赞扬李林耿直能干的同时,亦曾告诫他不要太过耿直,让他学会灵活变通。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/12 13/12 13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/16/Page16-1500.jpg)